働き方の多様化が進む中、オフィスを「フリーアドレス」にする企業が増えています。フリーアドレスとはどのようなオフィスの運用スタイルなのか、導入することでどういったメリットを得られるのか疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、フリーアドレスの主な種類や得られるメリット、導入する際に注意しておきたいポイントをわかりやすく解説しています。フリーアドレスを導入したオフィスの成功例・失敗例も紹介していますので、オフィスレイアウトを検討する際にぜひお役立てください。

|

目次 フリーアドレスとは |

フリーアドレスとは

はじめに、フリーアドレスの運用スタイルと導入目的を明確にしましょう。フリーアドレスが近年注目されている背景とあわせて理解しておくことが大切です。

固定席を設けないオフィスの運用スタイル

フリーアドレスとは、固定席を設けないオフィスの運用スタイルのことです。従来のオフィスでは従業員ごとに専用のデスクが設置されており、各人が毎日決まった席で仕事に取り組むスタイルが一般的でした。フリーアドレスのオフィスではこうした固定席が設けられておらず、従業員は業務内容やコミュニケーションの利便性、各自にとっての快適性などを考慮して席を自由に選べます。このように、柔軟なオフィス運用が可能になる点がフリーアドレスの大きな特徴です。

オフィスをフリーアドレスにする目的

フリーアドレスを導入する主な目的として「社内コミュニケーションの活性化」と「オフィススペースの有効活用」という2点が挙げられます。

固定席を設けないことで、部署をまたいで多様な顔ぶれと会話を交わす機会が増えるでしょう。同じ部署のメンバーと話している時とは異なる知見にふれ、新たなビジネスアイデアが生まれる可能性があります。

また、フリーアドレス化はオフィススペースの有効活用にも寄与します。営業職など社内での滞在時間が限られている部門や、テレワーク中の従業員の座席を削減することにより、共用スペースや集中ブースを新たに設けることも可能です。

フリーアドレスが注目されている背景

近年、フリーアドレスが注目を集めている大きな要因として、働き方の多様化が挙げられます。テレワークのように場所にとらわれない働き方が広く浸透しつつあり、働く=オフィスに出社するとは限らなくなっているのが実情です。

一方で、オフィスは「リアルなコミュニケーションの場」として再定義され始めています。対面コミュニケーションを図りやすい環境を提供することは、オフィスに求められる重要な役割の1つと捉えられるようになりました。自由度の高いフリーアドレスのオフィスが注目されている背景には、オフィスに求められる機能の変化があるのです。

固定席を設けないオフィスの種類

フリーアドレスと一口にいっても、実はさまざまなタイプがあります。代表的なフリーアドレスの種類を見ていきましょう。

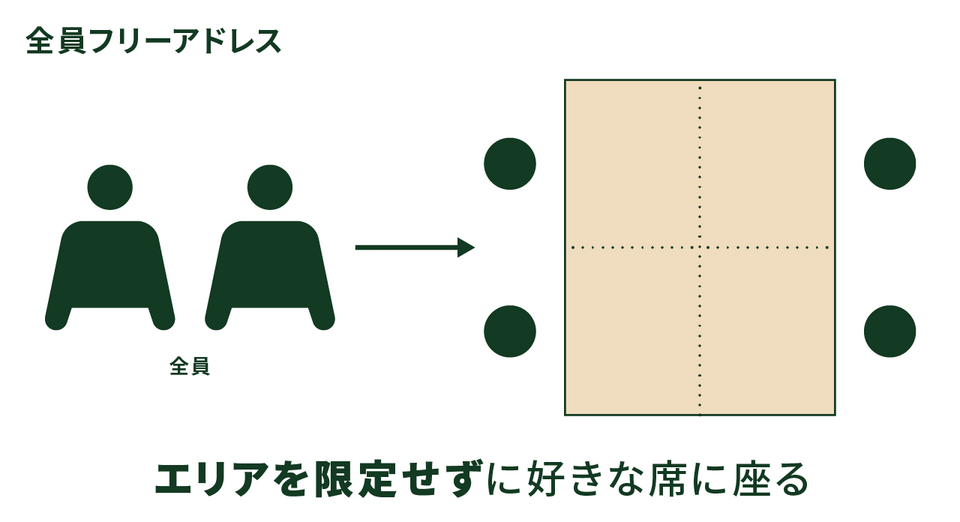

完全フリーアドレス型

オフィス内の全域に固定席を設けない運用スタイルです。部署や部門を問わず完全な自由席となるため、新たな知見やアイデアの創出に寄与するフリーアドレスのメリットを引き出せます。一方で、部署によっては自由席が向かないケースがあることも考えられるため、完全フリーアドレス化に踏み切るかどうかは慎重に判断する必要があるでしょう。

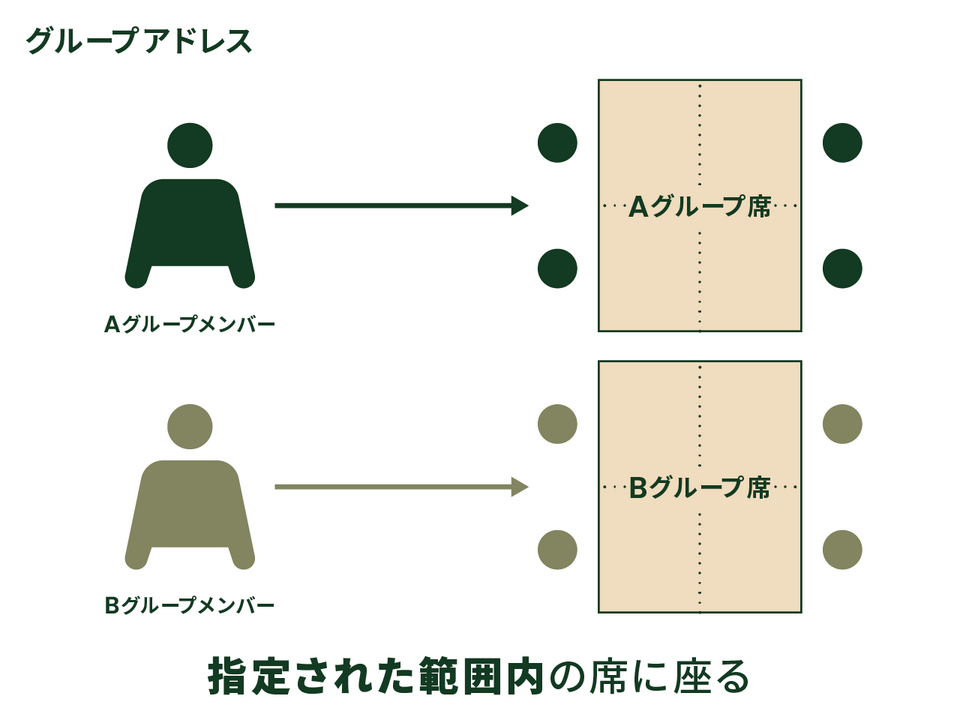

グループアドレス型

部門ごとに自由席とする運用スタイルです。部門を超えたコミュニケーションは生まれにくくなるものの、同じ部門・チーム内でのコミュニケーションが活性化する効果が期待できます。自由席が向かない部門については従来どおり固定席とし、フリーアドレスと親和性が高い部門は自由席とするなど、部門ごとの特性を踏まえて適用範囲を決められる点も大きなメリットです。

ABW型

ABW(Activity Based Working)とは、業務の目的や作業内容に応じて働く場所・時間を選択できる働き方のことです。たとえば、1人で集中して取り組むほうが効率的な作業であれば自宅でテレワーク、話し合いが必要な場合はオフィスで関係者を招集するといったように業務や活動の内容に合わせて柔軟かつ自律的に働き方を選択できます。オフィスのフリーアドレス化は、ABWを実現する上で必要なオフィス運用の1つと位置付けられるでしょう。

ABW型オフィスのレイアウト検討では、従業員にどのような仕事の場を提供するか想定することが大切です。例として個人が集中する場、チームで議論をする場、外出の合間に立ち寄る場(タッチダウンスペースと呼ばれる)などの提供が考えられます。

オフィスをフリーアドレスにするメリット

フリーアドレス化によって、具体的にどのようなメリットを得られるのでしょうか。主な5つのメリットについて解説します。

社内コミュニケーションが促される

1つめのメリットとして、社内コミュニケーションの活性化が挙げられます。部門を超えた偶発的なコミュニケーションが活性化すれば、新たなアイデアや着想が生まれやすくなるでしょう。固定席のオフィスでは他部門の従業員と話す機会が少なくなりがちです。こうしたコミュニケーションの固定化を防ぎ、流動化を促せることは、フリーアドレスを導入する大きなメリットの1つといえます。

オフィスを効率よく活用できる

オフィスのスペースを最大限活用しやすくなることもメリットの1つです。フリーアドレスのオフィスでは、必ずしも全員分の座席を用意する必要がありません。外勤が中心の従業員や、テレワークに従事するメンバーがいる職場においては、この傾向が顕著です。座席やデスクを設置するスペースを削減できる分、空いた空間にリフレッシュスペースや多目的スペース、集中ブースなどを設置する余裕が生まれるでしょう。

組織変更に柔軟に対応できる

部門の変更や人数変更に柔軟に対応できるというメリットもあります。固定席が前提のオフィスでは、組織変更が行われるたびに什器や個人所有の荷物を移動させる必要がありました。配線や電話機の設置位置などの関係で、レイアウトが制限されるケースも少なくありません。一方、フリーアドレスであれば組織変更の影響を抑えながらオフィスを運用できます。レイアウト変更の作業を省力化できることは、機動的な組織運営に寄与するでしょう。

従業員の自律性が醸成される

業務内容に応じて適した就業場所を自ら選べる環境を提供することは、自律的な働き方を促進する効果をもたらします。従業員は出社後、その日の業務内容や必要とされるコミュニケーションを考慮して座席を選ぶ必要があるからです。固定席の場合、決められた席に座るだけで済むため、こうしたことを必ずしも主体的に考える必要はありません。自身の役割や効率的な働き方を従業員に意識してほしい場合には、フリーアドレス化が1つの解決策となる可能性があります。

オフィス美化の意識が培われる

片付けや整理整頓の習慣が自然と身につくことも、フリーアドレスを導入するメリットの1つです。フリーアドレスのオフィスでは、基本的に就業中のみデスク上に物が置かれている状態になります。退勤時にはデスク上を片付ける必要があることから、「物が出しっぱなしになっている」「私物が雑然と置かれている」といった状況になりにくい点が大きな特徴です。オフィス内を常にきれいで整理された状態に保ちたい場合には、フリーアドレスの導入が有効でしょう。

オフィスをフリーアドレスにする際の注意点

フリーアドレスにはデメリット面もあると指摘されることがありますが、その多くは事前準備が不十分だったことに起因しています。トラブルや混乱を未然に防ぐためにも、次の3点に留意しましょう。

座席管理の工夫が求められる

フリーアドレスのオフィスには、座席管理の工夫が求められます。固定席とは異なり、誰がどこで就業しているのかわからず、探し回らなければならない状況に陥りがちです。所在が一目でわかるような仕組み導入を検討しましょう。(ホワイトボード設置、座席管理システム導入など)

固定席を前提とした働き方を見直す必要がある

固定席を自由席に変更するだけでなく、働き方そのものを見直すことも重要なポイントの1つです。大量の書類を持ち歩く必要がある場合、フリーアドレス化がかえって従業員の負担になることも考えられます。ペーパーレス化の推進やクラウドストレージによるデータ管理などをセットで進めるなど、従業員が身軽に移動しやすい環境を整えましょう。

また、電話の取り次ぎが課題となるケースも少なくありません。座席の位置にかかわらず内線に対応できる・電話を取り次げる仕組みを確立しておくことをおすすめします。

セキュリティ対策が欠かせない

セキュリティ対策をどのように講じるかは、フリーアドレスのオフィスにおいて避けて通れない課題といえます。離席時にPCの画面が表示されたままになっていたり、物品がデスク上に放置されていたりすれば、情報漏えいや紛失・盗難などの被害が発生することにもなりかねません。ロックできる個人ロッカーの設置をはじめ、一時的に離席する際のルールを策定するなど、実際の運用を想定した仕組みを十分に検討しておくことが大切です。

フリーアドレスを導入したオフィスの失敗例

では、フリーアドレス導入においてどのような失敗が想定されるのでしょうか。よくある失敗例を紹介しますので、事前の対策を講じる際の参考にしてください。

失敗例1:従業員に新たなストレスや混乱が発生

フリーアドレス化したことによって、従来は問題にならなかった新たなストレスや混乱が発生することは十分に考えられます。具体的には、次のようなパターンです。

- 毎日座席を選ばなければならないことがストレスになる

- どこに誰が座っているのかわからず人を探しにくくなる

- 上司が部下を管理しにくくなる

こうした問題を未然に防ぐには、オフィスのコンセプトを検討する際に「毎日座る場所を選ぶのが楽しみになる」ような空間づくりを意識することが大切です。従業員の視点に立ち、デザイン・機能の両面からオフィスコンセプトを考案しましょう。また、従業員の所在を確認するための仕組みや新たなルールもあわせて確立しておく必要があります。中~大規模なオフィスであれば座席管理システムを活用したり、小規模なオフィスであればホワイトボードにマグネットで各自の所在を示したりする方法がおすすめです。

最初から完全フリーアドレス型を導入するのではなく、グループアドレス型導入から始めることも有効でしょう。

失敗例2:情報セキュリティ上のリスクが顕在化

固定席から自由席への移行に伴い、情報セキュリティ上のリスクが懸念されます。離席時に書類が丸見えの状態で放置されていたり、PCが起動したままになっていたりすると、情報漏えいの原因にもなりかねません。発生し得る具体的な状況を想定し、ルールを整備する必要があるでしょう。たとえば、ごく短時間の離席であってもPCにロックをかける、書類は個人ロッカーに収納するといったルールを策定し、従業員に周知することが大切です。

失敗例3:業務特性との不調和

業務内容によっては、必ずしも完全フリーアドレス型が最適なオフィス運用ではないことも考えられます。たとえば、大量の書類を取り扱う業務や、内線の取り次ぎが頻繁に発生するような業務に関しては、固定席のほうがかえって利便性が高いこともあり得るからです。部門ごとの業務特性を考慮した上で、必要に応じてグループアドレス型を導入するといった工夫が求められるでしょう。フリーアドレスを無理に一斉導入するのではなく、業務内容に即した運用方法を模索するのがポイントです。

フリーアドレスを導入したオフィスの成功例

フリーアドレスのメリット面を活かし、導入に成功したケースを紹介します。レイアウト上の工夫と得られた効果についてそれぞれ解説していますので、オフィスづくりの参考にしてください。

成功例1:テレワークとの併用による新たなスペースの創出

テレワーク導入とフリーアドレス化をセットで推進した事例です。テレワークが可能な部門は積極的に導入することにより、オフィスの効率的なスペース活用が促されました。具体的には、常時在社の従業員+αに座席数を絞り込み、執務スペースをコンパクト化。新たに創出された空間は多用途スペースとして有効活用しています。

一例として、個別のデスクをフリーアドレステーブルに置き換えたり、簡易的な打ち合わせ等に利用できるミーティングテーブルを設置したりするとよいでしょう。また、作業に集中したい時やオンライン会議などに活用できるワークブースを設置したり、カジュアルに会話を交わせるカフェカウンターを設けてもよいでしょう。

成功例2:個人集中作業も共同作業も促進

目的に応じて使い分けられるスペースを設けるのも、フリーアドレスのメリットを引き出すレイアウトとしておすすめです。個人用の集中スペースと共同作業に適した多目的スペースの2パターンを設置することで、コミュニケーションの活性化と機動的なミーティングを両立できます。

たとえば、個人用デスクを設置するスペースと、ベンチやカフェテーブルが置かれたスペースをゾーンごとに分けてもよいでしょう。また、コミュニケーションの活性化にはフリーアドレステーブルの設置をおすすめします。執務スペースとコミュニケーションのためのスペースを分けたい場合には、パーティションを活用して空間を緩やかに区切るのも1つの方法です。

成功例3:オフィスのダウンサイジング

フリーアドレスの導入がオフィスのダウンサイジングにつながるパターンもあります。無理なく効果的にコスト削減を実現する方法としておすすめです。

たとえば、従来は2フロアに分かれていたオフィスを1フロアにまとめられれば、賃料を半分に抑えられます。空席の状態になる時間が長い部門・部署があるようなら、フリーアドレス化により座席数を減らすことも可能です。執務スペースが縮小されることで、よりコンパクトなスペースにオフィスの機能を集約できるでしょう。

フリーアドレスの長所を引き出すオフィスづくりを実現しよう

フリーアドレスによるオフィス運用には、コミュニケーションの活性化やスペースの有効活用、従業員の自律性の醸成など多くのメリットがあります。これらの長所を引き出すためにも、フリーアドレス化で失敗しやすいポイントをあらかじめ把握した上で、対策を講じておくことが重要です。今回紹介した成功例・失敗例を参考に、従業員がより快適に働けるオフィスづくりを目指してみてはいかがでしょうか。

デザイン性・機能性に優れたオフィスのイメージを固めるには、実際のオフィス空間を再現したショールームをご覧いただくのが近道です。キイノクスでは、オフィスの内装を体感していただける「キイノクス ショールーム」をご用意しています。おもてなしの場と働く場をイメージした2つの展示エリアをご覧いただけますので、快適なオフィスづくりのヒントを見つけたい事業者様はぜひ来場をご検討ください。